创新 务实 严谨 求真

The inventive mind is always dissatisfied with its progress, because it sees beyond

——Jean d’Alembert

一

案情介绍

涉案专利(CN106137370A)申请日为2015年5月16日,公开日为2016年11月23日系名称为“一种克氏针折弯装置”的发明专利申请,申请人为郑州泽正技术服务有限公司(以下简称“泽正公司”)。

涉案专利的权利要求1:

一种克氏针折弯装置,包括尖嘴钳,其特征在于:所述尖嘴钳头部的钳口两个夹持片夹持克氏针,钳口两个夹持片之一为成形芯块(6),尖嘴钳的头部作为旋转轴,外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动,触头(3)向成形芯块(6)方向旋转将两个夹持片夹持的克氏针绕成形芯块(6)折弯。

国家知识产权局在驳回决定中引用了如下对比文件:

对比文件1(WO2014190945A1,公开日2014年12月4日)公开了一种克氏针折弯器,并具体公开了以下技术特征:包括底座5,底座5的端部设置有限位柱4和成型芯块1,两者共同对克氏针进行定位;底座5的外周作为旋转轴,外套向克氏针施加折弯力的拨块6围绕旋转轴转动;拨块6向成型芯块1方向旋转将由限位柱4和成型芯块1定位的克氏针绕成型芯块1折弯(如下图1所示)。

图1

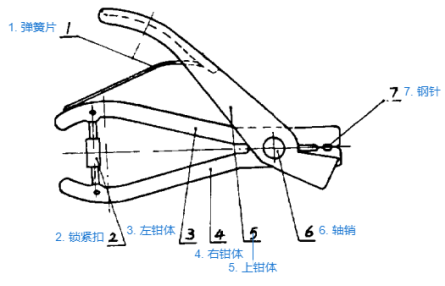

对比文件2(CN2223080Y,公告日1996年3月27日)公开了一种骨科内固定术用钢针尾折弯钳,该折弯钳通过左钳体3和右钳体4对钢针7进行夹紧固定,收拢上钳体5,钢针将围绕夹持钳头中的一个弯折(参见说明书第1-2页),如下图2所示。

图2

驳回决定中指出,涉案专利与对比文件1相比,其区别技术特征在于:

采用尖嘴钳对克氏针进行固定,并将尖嘴钳的头部作为旋转轴,尖嘴钳的一个加持片为成型芯块。

对于上述区别技术特征,对比文件2公开了一种骨科内固定术用钢针尾折弯钳,给出了利用钳头对克氏针进行固定,并将其中一钳头设置为成型芯块的技术启示;并且尖嘴钳也是一种常用的固定钳。因此,该权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

泽正公司对上述驳回决定不服,于2019年5月16日向国家知识产权局提出了复审请求,并未修改申请文件,仅陈述了涉案专利具备创造性的理由。

国家知识产权局于2020年3月20日向泽正公司发出复审通知书,指出权利要求依然不具备创造性,并针对泽正公司的意见陈述做出回应。

泽正公司于2019年5月6日提交了意见陈述书,并未修改申请文件。

2020年6月3日,国家知识产权局作出被诉决定认为:

涉案专利的权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于:包括尖嘴钳;尖嘴钳头部钳口两个夹持片夹持克氏针;钳口两个夹持片之一为成形芯块,尖嘴钳的头部作为旋转轴。涉案专利的权利要求1实际解决的技术问题为:如何对克氏针进行固定和夹持。

对于区别技术特征,对比文件2公开了一种骨科内固定术用钢针尾折弯钳,并具体公开了(参见说明书第1-2页,图1)如下技术特征:该折弯钳通过左钳体3和右钳体4对钢针7进行夹紧固定,收拢上钳体5,钢针将围绕夹持钳头中的一个弯折。

由此可见,对比文件2公开的折弯钳的两个钳头用于钢针的固定,同时钢针围绕其中一个钳头弯折,其作用与涉案专利的尖嘴钳作用相同,因此对比文件2给出了利用钳头对克氏针进行固定和夹持,并将其中一钳头设置为成型芯块的技术启示。并且尖嘴钳也是一种本领域常用的固定钳类型,本领域技术人员基于对比文件1公开的折弯器结构及对比文件2的技术启示,将对比文件1中折弯器的底座5替换成尖嘴钳,利用尖嘴钳进行克氏针夹持,从而尖嘴钳的头部作为旋转轴是本领域技术人员容易设计实施的技术方案。

因此权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步,不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

泽正公司不服被诉决定,向一审法院提起诉讼,请求:撤销被诉决定,并判令国家知识产权局重新作出决定。

1 一审法院认为

泽正公司认可被诉决定已认定的涉案申请权利要求1与对比文件1的区别技术特征,但认为被诉决定遗漏1点区别技术特征,即“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动”。对此,一审法院认为,首先,泽正公司认为权利要求1中“外套”为结构名称,但结合权利要求的表述,“外套”应理解为在旋转轴部件上外套设触头(3)部件,是对相关部件位置关系的限定。其次,涉案申请权利要求1并未限定触头(3)外套设于旋转轴的具体结构;再次,根据涉案申请权利要求1记载,触头(3)是围绕旋转轴转动,且其作用是向克氏针施加折弯力;而对比文件1中的拨块(6)同样外套设于旋转轴上并围绕旋转轴转动,且亦实现向克氏针施加折弯力的功能和技术效果。可见,对比文件1中的拨块(6)与涉案申请权利要求1中触头(3)所起的作用和所实现的技术效果是相同的,故对比文件1已经公开了涉案申请权利要求1中技术特征“外套向克氏针施加弯折力的触头(3)围绕旋转轴转动”,该技术特征不构成二者的区别技术特征。被诉决定所认定的区别技术特征并无不当,一审法院予以确认。

泽正公司认为对比文件2公开的尖嘴钳是平推式,而涉案申请是旋转式,二者作用方式不同,不能给出相关技术启示。对此一审法院认为,对比文件2给出的是如何对所作用的针进行固定和夹持的技术启示,而并非是其作用方式。对比文件1已经公开了旋转式作用方式的基础上,结合对比文件2给出的技术启示,本领域技术人员容易想到用对比文件2中的尖嘴钳替换对比文件1中的底座5。且在案亦无证据表明,二者之间的替换存在任何的技术障碍。

综上,被诉决定关于涉案申请权利要求1不具备创造性的认定结论正确,一审法院予以支持。

泽正公司不服一审判决,向二审法院提起上诉,请求:撤销一审判决及被诉决定,并责令国家知识产权局重新作出决定。主要事实和理由同一审起诉理由。

2 二审法院认为

涉案专利争议焦点主要为两点:(一)如何认定涉案专利与对比文件1的区别技术特征;(二)如何认定现有技术存在的技术启示。

专利法第二十二条第三款规定,创造性是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。如果一项权利要求保护的技术方案与最接近现有技术证据公开的方案相比存在区别技术特征,该区别技术特征使得被保护的技术方案产生有益的技术效果,现有技术证据既未公开该区别技术特征,也未给出任何技术启示使得本领域技术人员有动机将该区别技术特征运用到该最接近现有技术证据公开的方案中以解决其存在的技术问题,则该权利要求保护的技术方案具备创造性。

(一) 关于区别技术特征的认定

泽正公司上诉主张,认为被诉决定遗漏了“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动,触头(3)向成形芯块(6)方向旋转将两个夹持片夹持的克氏针绕成形芯块(6)折弯”这一区别技术特征。

对此,法院认为,准确确定区别技术特征,首先要合理划分权利要求的技术特征,将权利要求中记载的各部分内容与其在技术方案中所起的作用、解决的技术问题、产生的技术效果等内容结合起来综合考虑,而非简单地依据权利要求的文字表述以及标点、段落等对权利要求进行机械分割。如果技术方案中的多处内容之间相互依存、紧密联系,通过协同作用共同解决同一技术问题、产生关联技术效果,则原则上应作为一个技术特征整体考虑。

涉案专利中,权利要求1请求保护的技术方案中的技术特征“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动”中的“旋转轴”,受到权利要求1中的技术特征“尖嘴钳的头部作为旋转轴”的限定,故“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动”中的“旋转轴”就是“尖嘴钳的头部作为旋转轴”。因此,“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动”实际上是“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕尖嘴钳的头部作为旋转轴转动”。由此可见,权利要求1中的技术特征“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动”中,“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)”与“尖嘴钳的头部作为旋转轴”的结构和连接关系与对比文件1的固定轴与轴套的结构和连接关系明显不同。故此,应当将“外套向克氏针施加折弯力的触头(3)围绕旋转轴转动”与“尖嘴钳的头部作为旋转轴”作为一个整体考虑,一并作为区别技术特征。

因此,被诉决定及一审判决忽略了前述技术特征之间的关联性及所产生的协同作用,由此导致对权利要求1与对比文件1相比存在的区别技术特征以及实际要解决的技术问题之认定错误,本院予以纠正。泽正公司有关区别技术特征的主张,具有事实依据,本院予以支持。由此可见,权利要求1与对比文件1相比存在的区别技术特征为:包括尖嘴钳;尖嘴钳头部钳口两个夹持片夹持克氏针;钳口两个夹持片之一为成形芯块,尖嘴钳的头部作为旋转轴。外套向克氏针施加折弯力的触头围绕旋转轴转动,触头向成形芯块方向旋转将两个夹持片夹持的克氏针绕成形芯块折弯。基于以上区别技术特征,本专利权利要求1实际解决的技术问题为:如何持续、稳定且省力地固定和夹持克氏针并对其进行折弯和刮断。

(二)关于技术启示的认定

泽正公司上诉主张,涉案专利的发明构思与对比文件1不同,在对比文件1中固定轴(底座5)无法替换成尖嘴钳。因此,本领域技术人员不会产生“将对比文件1中的折弯底座5替换成尖嘴钳,利用尖嘴钳进行克氏针夹持”这一改进动机。对比文件2的触头没有绕尖嘴钳长度方向的中心轴旋转的客观可能,进而对比文件2也就不会给出“将对比文件1中折弯底座5替换成尖嘴钳,利用尖嘴钳进行克氏针夹持”的技术启示。

对此,法院认为,发明构思是指在发明创造的完成过程中,发明人为了解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路,决定了发明进行技术改进的途径和最终形成的技术方案的构成。采用“三步法”判断发明是否具有创造性过程中,在判断本领域技术人员是否会对最接近的现有技术产生改进动机以及是否有将作为现有技术的对比文件进行结合的技术启示时,如果发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在较大差异,则本领域技术人员通常不会有改进最接近的现有技术以得到本发明的动机;如果作为现有技术的对比文件之间在发明构思上存在较大差异,则本领域技术人员通常也难以产生将两个发明构思不同的对比文件进行结合以得到本发明的技术启示。

其中,涉案专利的技术构思为:首先采用钳头将克氏针夹紧,然后采用折弯刮切机构由绕转轴转动的拨块拨动克氏针绕成型芯块弯曲形成所需的钩状弯头;如果克氏针折弯之后长度合适,那么就取下折弯装置,如果克氏针折弯之后长度长,继续旋转将克氏针刮断,刮切过程中,始终将克氏针夹紧;夹持件单侧设置限位槽,方便折弯刮断后脱出;设置棘轮扳手,折弯刮断过程省力。可见,涉案专利的具体结构组成,触头的旋转平面垂直于尖嘴钳的头部,但平行于钳子转轴轴线方向。由此,触头能够围绕尖嘴钳的头部旋四周旋转。

而对比文件1的技术构思为:成型芯块固定在底座上,底座设限位柱,限位柱与成型芯块共同对克氏针定位,拨块通过连接件转动连接在底座上。绕转轴转动的拨块拨动克氏针绕成型芯块弯曲形成标准的钩状弯头,由此避免了采用钳头折弯时,先钳住克氏针,然后在钳住状态下再用力将其折弯,费时费力的缺点。但由于是固定槽对克氏针进行限位,在折弯刮断过程中,克氏针容易脱出;当固定槽作为旋转轴时,固定槽两侧体积很小,很难继续在固定槽上设置附加夹持件,不敢想使用折弯器继续进行对克氏针截断。可见,对比文件1的具体结构组成,拨块的旋转平面平行于固定轴的轴线方向,但垂直于钳子转轴轴线方向。拨块只能在固定轴的一面旋转。

由上分析可见,涉案专利与对比文件1二者使克氏针弯曲的部件,在具体结构组成、相互位置关系设置、技术效果方面存在明显差异。基于对比文件1给出的技术教导,本领域技术人员不会想到将固定轴(底座5)替换成尖嘴钳,进而也不会想到将“对比文件1中折弯底座5替换成尖嘴钳,利用尖嘴钳进行克氏针夹持”,也即本领域技术人员不会将对比文件1产生改进为涉案专利的动机。

同时,对比文件2中的尖嘴钳的头部作为旋转轴就是尖嘴钳长度方向的中心轴,尖嘴钳长度方向的中心轴垂直于钳子转轴,而触头绕钳子转轴转动,触头的旋转平面也轴垂直于钳子转轴,尖嘴钳长度方向的中心轴和触头的旋转平面平行,所以触头不可能绕尖嘴钳长度方向的中心轴旋转。所以,对比文件2的触头没有绕尖嘴钳长度方向的中心轴旋转的可能,所以对比文件2没有给出将“对比文件1中折弯底座5替换成尖嘴钳,利用尖嘴钳进行克氏针夹持”的技术启示。

因此,被诉决定及一审判决有关“对比文件2给出了利用钳头对克氏针进行固定和夹持,并将其中一钳头设置为成形芯块的技术启示。且尖嘴钳亦是本领域的常用固定钳型,本领域技术人员基于对比文件1公开的折弯器结构及对比文件2的技术启示,将对比文件1中折弯底座5替换成尖嘴钳,利用尖嘴钳进行克氏针夹持,从而尖嘴钳的头部作为旋转轴是本领域技术人员容易想到的技术方案”认定,缺乏事实依据,二审法院予以纠正。

二 案件启示 1 关于区别技术特征认定的启示

在研读涉案专利的基础上确定涉案专利的权利要求中多个技术特征在技术方案中的作用、解决的技术问题和所能产生的技术效果。单个技术特征作为区别技术特征用于评价与对比文件的区别来判定涉案专利的新创性有失偏颇。单个技术特征所具有的技术效果可能在对比文件中被公开导致涉案专利缺乏新创性,但是当技术方案中的多个特征为一个整体具有特定的技术效果时应当从整体考虑。原则上应该结合权利要求中所有的技术特征在整体方案中的作用和解决的问题去考虑和判断申请文件相较于对比文件的区别技术特征。

笔者认为,在涉案专利中,国家知识产权局在驳回决定中对比对比文件1时产生的区别技术特征“采用尖嘴钳对克氏针进行固定,并将尖嘴钳的头部作为旋转轴,尖嘴钳的一个加持片为成型芯块”时,将涉案专利权利要求中提及的“外套向克氏针施加折弯力的触头围绕旋转轴转动”,也即涉案专利中实现克氏针的折弯和触头绕尖嘴钳的转动实际上是通过“外套向克氏针施加折弯力的触头围绕旋转轴转动,触头向成形芯块方向旋转将两个夹持片夹持的克氏针绕成形芯块折弯”,也即触头可以沿尖嘴钳长度方向的周向转动实现克氏针绕成形芯块转动。审查员在审查时将对比文件1“外套向克氏针施加折弯力的拨块6围绕旋转轴转动;拨块6向成型芯块1方向旋转将由限位柱4和成型芯块1定位的克氏针绕成型芯块1折弯”认为其公开了涉案专利实现转动和折弯的结构和涉及的部件之间的连接关系,并未结合前后技术特征所形成的整体技术构思去判定涉案专利与对比文件实际上的区别技术特征。

权利要求是解决特定技术问题的技术方案,组成权利要求的每个技术特征都是为解决该特定技术问题服务的。因此,技术特征与技术方案之间以及技术方案中各个技术特征彼此之间存在配合关系。在权利要求记载的技术方案中,技术特征本身和它在该技术方案中所起的作用密不可分,分隔技术特征和其对应的作用会使技术特征脱离技术方案和技术方案所要解决的技术问题,导致技术特征成为简单的技术术语,而忽略了技术特征在该技术方案中所起的作用应当是该技术特征与其他技术特征配合下发挥的作用。

因此,认识到技术方案是由技术特征组合形成的一个整体非常重要。从某种程度讲,技术特征是受限于技术方案的技术特征,在比对时就必须注意技术特征间的关联。无论是对权利要求请求保护的技术方案中的技术特征事实认定,还是对证据或对比文件中公开的技术方案中的技术特征事实认定,都应当考虑到技术方案中技术特征之间的配合关系。

将权利要求中的多个技术特征作为一个区别技术特征整体考虑还是将其划分为多个区别技术特征将直接影响创造性的评述结论,因此,我们应当准确把握划分标准以免造成不利影响。这就要求我们要充分理解涉案专利整体技术方案,准确定位涉案专利所要解决的技术问题。区别技术特征的认定,不是简单考察本专利权利要求的相关技术特征与现有技术相应技术特征在文字表述方面是否存在异同,而是在对相关技术特征在各自的整体技术方案中所起的作用、解决的技术问题、产生的技术效果以及与其余技术特征的关联关系等方面进行技术分析后作出综合判断。

2 关于技术启示认定的启示

技术启示的认定一般用于权利要求创造性的判断,在审查意见通知书中,审查员通常以区别技术特征被本领域对比文件公开且其在对比文件中所起的作用与该区别技术特征在本发明中所起的作用一样、或者认定区别技术特征为本领域的惯用技术手段或公知常识且其所能达到的技术效果是可以预见的为由来否定该发明的创造性。

技术启示需要基于一个发明构思,可以考虑从发明的技术方案本身出发,还可以考虑从发明所属技术领域、所解决的技术问题、技术手段和所产生的技术效果等各方面出发。在判断现有技术公开的技术手段能否带来解决最接近现有技术存在的技术问题的技术启示时,应当从发明实际解决的技术问题出发,结合技术领域和技术方案等来考虑区别技术特征在发明中所起的技术作用,由此判断现有技术是否给出了解决该技术问题的技术启示。

笔者认为,涉案专利中与对比文件1中的结构和技术效果具有明显差异,很难归属同一发明构思,在此前提下本领域技术人员不会将对比文件产生改进形成涉案专利中的技术方案的动机,且对比文件2中给出关于将钳头设置为成型芯块的技术启示的认定,由于对比文件2中触头没有饶尖嘴钳头部转动地可能,且涉案专利尖嘴钳的夹持和对比文件1中底座对克氏针进行夹持的技术方案不同不属于一个发明构思,因此本领技术人员在知道对比文件1和对比文件2中相关技术方案的情况下无法相互结合或者具有技术启示形成涉案专利中的技术方案。

因此,相应的技术特征是否能形成技术启示,要克服主观意识的判断,从发明构思、技术领域、技术问题、技术手段和技术效果等考虑,从而确定是否具有显而易见是有技术启示,以及沿着现有技术方案的思路进行改进的动机,才是判断技术特征是否为技术启示的主要依据。

参考文献 (2022)最高法知行终316号。

Copyright © 2018,www.jwpartners.com.cn,All rights reserved 版权所有 © 北京景闻知识产权代理有限公司 ICP备案号:京ICP备18048007号-1

景闻知识产权JW&Partners

联系地址:北京市丰台区汉威国际广场三区一号楼7M层712(100160)

Add.: Room 712, 7M Floor, Building 1, Zone 3, Hanwei International Plaza, Fengtai District, Beijing, China

联系电话(Tel): (86-10) 83601492

联系邮箱(E-mail): ip@jwpartners.com.cn

公司网站(Web): www.jwpartners.com.cn